- 5 января 2024

- 10 минут

- 9 832

Рабочая сила и связанные понятия

Статью подготовили специалисты образовательного сервиса Zaochnik.

Понятие рабочей силы

Эволюционное развитие представлений о человеке показало, что человек как субъект экономической деятельности в научной литературе появился вместе с рядом понятий: рабочая сила, человеческие ресурсы, трудовые ресурсы, человеческий фактор, трудовой потенциал, человеческий капитал. Очень часто происходит так, что похожие по своему содержанию понятия, имеют отличную друг от друга смысловую нагрузку и отражают постепенное осознание обществом увеличивающегося значения человека в экономической и общественной жизни.

На изображении ниже показана система понятий, который характеризуют ресурсы для труда.

Понятие рабочей силы используется в социально-экономической литературе и в практической жизни в двух значениях.

Рабочая сила – это совокупность физических, духовных и интеллектуальных способностей человека, которые им используются для производства материальных и духовных благ, услуг, т.н. для реализации трудовой деятельности.

Рабочая сила – это совокупность носителей способности к труду – людей, обладающих указанными способностями.

Таким образом, можно говорить о том, что рабочая сила, которая представляет собой способность к труду является идентичной с носителями данной способности, т.е. людьми.

Важно понимать, что второе значение понятия рабочей силы применимо во многих сферах жизни и его границы не имеют чётких границ. Согласно экономической статистике, рабочая сила – это всё экономически активное население, иными словами, те люди, которые по факту имеют работу или находятся в её поисках на рынке труда в качестве потенциальных работников.

В случае с производством материальных благ и услуг рассматривать приходится этот вопрос с позиции ресурсного подхода, тогда весьма очевидно, что вместе с материальными, энергетическими, финансовыми ресурсами самым важным фактором экономического развития являются человеческие ресурсы. А именно люди, которые обладают профессиональными знаниями и навыками. Специфическая особенность человеческих ресурсов состоит в том, что они представляют собой одновременно и ресурсы экономики, и людей, которые являются потребителями материальных благ и услуг.

К одной из форм выражения человеческих ресурсов причисляют трудовые ресурсы. В их состав входит трудоспособное население в трудоспособном возрасте, а также работающие подростки и пенсионеры. Понятие трудовых ресурсов появилось ещё в советские времена и стало весьма популярным в странах бывшего Совета экономической взаимопомощи. Это они применяли на практике централизованное планирование, как основной метод государственного влияния на экономику. При таких условиях человек выполнял роль пассивного объекта внешнего управления, в качестве планово-учётной единицы трудовых ресурсов. Одновременно с этим, на практике стало понятно, что понятие трудовых ресурсов не вписывается в систему рыночных категорий целиком из-за его широкой информативности, поэтому может использоваться в качестве эффективного инструмента государственного регулирования рынка труда.

Понятие трудовые ресурсы и трудовой потенциал

Понятие трудовых ресурсов хорошо характеризует ту часть населения, которая имеет способность к труду. Однако оно не принимает во внимание отличия трудовых способностей и возможностей людей. Именно по этой причине в научный оборот в 1980-х гг. ввели понятие трудового потенциала.

Трудовой потенциал – это трудовые ресурсы в качественном измерении, с учётом пола, возраста, образования, состояния здоровья, сознательности и активности, которые определяют отдачу трудовых ресурсов как ресурса экономики.

Трудовой потенциал как понятие базируется не на представлениях человека о пассивном объекте внешнего управления, а как о субъекте с собственными возможностями, потребностями, а также интересами, которые касаются сферы труда.

В конце ХХ в. получил широкое распространение, как в практике, так и в теории, взгляд на человека, как на основной, определяющий фактор производства и общественного развития. Ключевым стало мнение о том, что в конце концов не техническим уровнем производства определяется экономический потенциал предприятий, организаций и общества в целом. Здесь основным является человеческий фактор, который помогает воплощать идеи, творить, придумывать, изобретать, а также продуцировать новые знания. Его рассматривают как новое проявление всей совокупности индивидуальных качеств человека, которые воздействуют на его трудовую активность.

Человеческий фактор производства обуславливается не только показателями численности, демографической, отраслевой, профессиональной и квалификационной структуры работников, но и показателями отношения к труду, инициативы, предприимчивости, интересов, потребностей, ценностей, а также способов поведения в разных условиях.

Человеческий фактор

Человеческий фактор – это экономико-политический термин, предмет интереса современной общей теории систем, психологии труда, эргономики и социологии.

Внимание к данному термину связано с необходимостью социально-экономического развития, которое невозможно обеспечить с использованием только авторитарных, административно-бюрократических методов управления. Активизация человеческого фактора представляет собой достаточно обширную проблему, к которой имеют отношение сложные процессы формирования нравственных ценностей, проблемы семьи, школьного и домашнего воспитания, а также физического здоровья общества и сохранение культурных традиций и обычаев, устоев социальной политики и образования.

Понятие человеческий капитал также получило особое распространение в последние годы. Оно базируется на представлении человеке как об объекте эффективных вложений и субъекте, который занимается преобразованием этих вложений в совокупность знаний, умений с целью их последующей реализации.

Человеческий капитал – это инвестиционный запас, который был сформирован в процессе накопления знаний, умений, навыков и мотиваций, и отражающий совокупность физических, интеллектуальных и психологических качеств и способностей личности.

Человеческий капитал хранит в себе способности и талант, а также образование и профессиональную накопленную квалификацию. Вместе с тем под инвестициями в человеческий капитал подразумевают затраты, которые понадобятся для увеличения в будущем производительности труда, в том числе повышение квалификации и способностей человека, которые оказывают влияние на общий доход индивида.

Чаще всего человек в процессе совершения таких инвестиций, человек жертвует в настоящий момент чем-то меньшим, чтобы в последствие получить что-то большее.

Самым ярким примером инвестиций в человеческий капитал является образование и затраты на него.

Затраты на образование отдельно взятого человека, которые связаны с вложением капитала в образование и профессиональную подготовку можно поделить на три группы:

- Прямые затраты, которые выражаются в плате за обучение, расходах на учебные материалы, смену места жительства и пр.

- Упущенные возможности, которые выражаются в упущенном заработке в случае, если вы индивид работал, а не образовывался.

- Моральный ущерб, который вызван нервным напряжением в связи с получением образования, поисками работы, вероятной смены среды проживания.

Ожидаемая отдача от инвестиций в человеческий капитал может быть двух видов: материальная и нематериальная. К первой относится рост доходов индивидуума, рост прибыли предприятия, экономический рост региона, а ко второй – получение удовлетворение от своей работы, увеличение круга общения с интересными людьми, положительная информация об организации, а также более высокая оценка нерыночных видов деятельности и интересов.

Чтобы эффективно инвестировать в человеческий капитал нужно понимать и правильно оценивать инвестиции в человека. Примечательно, что это самая сложная задача и неоднозначная тема в области управления человеческими ресурсами. Логично, что данные измерения не могут носить точный характер, но при этом они являются крайне важными для каждого человека, как и сам процесс.

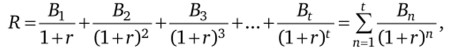

Для оценки эффективности инвестиций в образование сопоставляются настоящие затраты с ценностью будущих выгод, которые рассчитываются по формуле:

где Вг — ожидаемое превышение заработка лиц, получивших образование, над заработком лиц, не имеющих образования, в году t; п — число лет использования полученных знаний; г — рыночная норма дохода на капитал (процентная ставка или ставка дисконтирования).

Инвестиции в образование можно окупить только в том случае, если текущая стоимость будущих выгод больше или примерно равна издержкам.