- 24 июля 2025

- 21 минута

- 6 592

Разновидности, стабильность, динамика правовых статусов человека

Статью подготовили специалисты образовательного сервиса Zaochnik.

Виды правового статуса личности

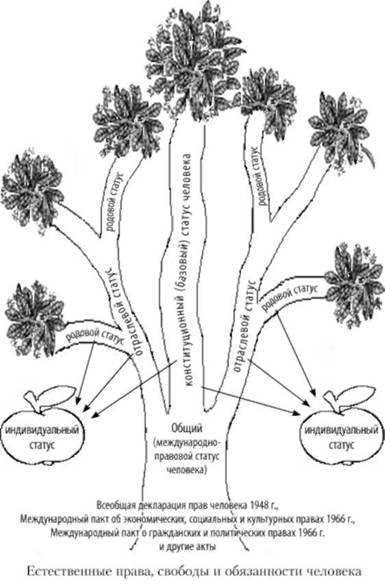

Классификацию правовых статусов, прежде всего, проводят по сфере действия, а также структуре правовых систем. Правовой статус человека может быть:

- общим (международным);

- конституционным (базовым);

- отраслевым;

- родовым (специальным);

- индивидуальным.

Общий (международный) правовой статус человека

Данный статус предполагает под собой, кроме внутригосударственных прав, свобод, обязанностей и гарантий человека, также выработанные в международном сообществе и закрепленные в международных правовых документах. Защиту международного статуса предусматривает внутреннее законодательство, а также международное право.

В статье 15 Конституции России предусматривается возможность использования правил, установленных в нормах международного права и международных договорах. А в СНГ функционирует Комиссия по правам человека, которая в соответствии с Положением о ней от 24 сентября 1993-го г. уполномочена рассматривать письменные государственные запросы по поводу нарушения человеческих прав, а также индивидуальных и коллективных обращений любого лица, исчерпавшего все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защищенности.

Конституционный (базовый) статус

В данном статусе объединены основные человеческие права, свободы, обязанности и гарантии, которые закреплены в законодательстве государства. Характерный признак – это стабильность, обусловленная особенностями жизни человека и предполагающая установление нормального общественного правопорядка, предсказуемых и справедливых изменений, направленных на сохранение генофонда государства, темпы производства материально-духовных ценностей, свободное личностное развитие. Как и любая основа, на которой формируются новые качества, базовый статус обладает устойчивостью, его существование продолжается, пока главные общественные отношения не изменятся полностью и в своем большинстве.

На стабильность базового статуса человека влияет то, в каком объеме он соответствует фактическим отношениям в обществе и каков порядок принятия, отмены действующих норм и внесения в них видоизменений отражен в законодательстве.

В статье 135 Конституции России содержатся определенные гарантии стабильности статуса, при этом здесь установлен довольно сложный порядок пересмотра статей главы 2, включающей нормы о правах и свободах личности.

Отраслевой статус личности

Включает правомочия и иных компонентов, определяемых отдельной либо комплексной отраслью системы права: гражданского, трудового, административного и др.

Родовой (специальный) статус личности

В данном статусе отражается специфика правового положения отдельных категорий людей, у которых могут быть какие-либо дополнительные субъективные права и обязанности (военнослужащие, пенсионеры, инвалиды, люди, работающие на Крайнем Севере и другие).

Индивидуальный статус

Этот статус характеризует особенности положения конкретной личности зависимо от возраста, половой принадлежности, профессии, доли участия в управлении делами государства и т.д.

На рисунке 1 наглядно изображены виды правового статуса гражданина (человека).

Рисунок 1. Разновидности правового статуса человека

Стабильность и динамика правового статуса личности

Правовой статус личности постоянно развивается, что обусловливается многими факторами. В первую очередь, они связаны с:

- улучшением и демократизацией правовых и госинститутов;

- эволюцией самого человека как существа разумного;

- созданием условий для комфортного и безопасного человеческого существования;

- развитием общества в целом в рамках определенной страны и планетарном масштабе.

Естественно правовой статус личности в эпоху существования рабовладельчества, Средние века существенно отличался от правового статуса человека, живущего в современном мире.

Одновременно с этим для правового статуса личности характерна стабильность его содержательных и структурных компонентов. Само понятие «статус» обозначает постоянство, устойчивость его составляющих. Совокупность главных (естественных и приобретенных) прав, свобод и обязанностей, а также их гарантий остается неизменной при конкретных временных и пространственных параметрах. Изменения обычно позитивного для человека характера и происходят по возрастающей линии.

Динамика правового статуса личности раскрывается в 2-х аспектах: развитие правового статуса личности вообще или конкретной личности.

Развитие правового статуса личности вообще

Данное развитие происходит по нескольким главным направлениям:

- Постепенно закрепляются естественно-правовые начала и определенные естественные правомочия в позитивном и, в первую очередь, конституционном законодательстве разных государств и международных правовых актах.

Один из первых юридических документов, в котором отражены человеческие права человека в систематизированной форме – Вирджинская декларация от 1776-го г., которая в свое время была положена в основу Билля о правах Соединенных Штатов Америки (1791-й г.). Постоянным значением обладает французская Декларация прав человека и гражданина от 1789-го г. Базовые человеческие права, отраженные в данном политическом правовом документе (права собственности, личной свободы и безопасности, сопротивления насилию), до сих пор остаются актуальными. Развернуто права человека отражены во Всеобщей декларации прав человека, которую приняли на Генеральной Ассамблеей Общества Объединенных Наций в 1948-м г. Важное значение с позиции реальности, гарантий осуществления человеческих прав и свобод имеет Международный пакт о гражданских и политических правах, а также Международный пакт об экономических, социально-культурных правах от 1966-го г. На сегодняшний день человеческие права широко раскрыты в конституциях и законодательно-правовых актах многих стран-членов ООН. Стремление нашего государства решительно и полноценно учитывать в законах и соблюдать на практике человеческие права отражено в Декларации прав человека и гражданина от 1991-го г. и Конституции России от 1993-го г.

- Возникают совершенно новые права и обязанности человека благодаря развитию науки и техники, созданию новых технологий и др.

Примером является возникновение права на информацию, а также закрепление его в статье 29 Конституции России.

- Улучшаются действующие правовые нормы, расширяются и укрепляются права и свободы человека и гражданина.

Наглядное преобразование в этом плане произошло с правом голоса американских граждан в XV (1870-й г.), XIX (1920-й г.), XXIV (1964-й г.), XXVI (1971-й г.) поправках к Конституции Соединенных Штатов Америки. Применительно к нашему государству можно упомянуть про конкретизацию конституционных норм о правах и обязанностях личности в законах об их обеспечении, правовых актах федеральных субъектов. Возможна в данной области имплементация международных правовых норм в национальные системы права.

Развитие правового статуса конкретной личности

На правовой статус конкретной личности влияет целый ряд юридических фактов или составов:

- достижение конкретного возраста;

- получение образования;

- заключение сделки;

- вступление в брачные отношения;

- рождение ребенка;

- заключение трудового договора;

- служба в вооруженных силах;

- создание произведения;

- избрание депутатом;

- совершение правового нарушения и многое другое.

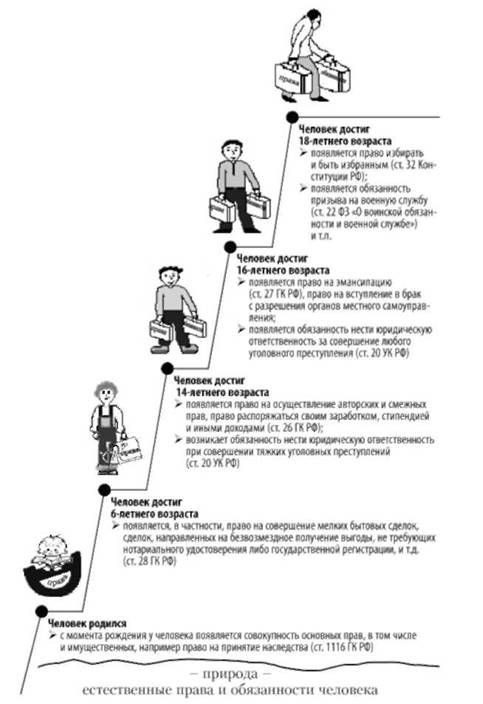

Для примера возьмем такой вот «длящийся» юридически весомый факт, как возраст. С рождения у человека есть определенный правовой статус. Кроме того, он уже может завязывать некоторые правовые отношения (наследование, дарение). Согласно пункту 1 статьи 1116 ГК России, к наследованию призываются граждане, которые находятся в живых на дату открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и рожденные живыми после даты открытия наследства. По достижении совершеннолетия граждане России обременяются новыми обязанностями: подлежат призыву к военной службе (статья 22 Федерального закона от 28 марта 1998-го г. касаемо воинской обязанности и военной службы), при заключении брака они должны строить взаимоотношения в семье на взаимоуважении и взаимопомощи (пункт 3 статьи 31 СК России). Достижение определенной возрастной категории необходимо для появления некоторых пассивных избирательных прав, а именно для избрания на должность Президента в России и Соединенных Штатах – 35 лет, Президента в Италии – 50 лет.

Естественно рассматривая правовой статус личности не стоит забывать и о правовом статусе других субъектов права. Речь идет о государстве, государственных организациях, учреждениях и предприятиях, общественных и религиозных организациях, хозяйственных товариществах и обществах, кооперативах, социальных общностях и т.д. На изменение их правового статуса влияют исторические условия, а также социально-экономическая и политическая обстановка, вид правоотношений, в которые они вступают.

Правовой статус личности по сути – это нормативная характеристика ее правовой социализации.

На рисунке 2 изображена динамика правового статуса личности на примере 1-го из длящихся юридических фактов (достижение определенного возраста).

Можно рассуждать о различных путях и способах «общения» гражданина с правом, в результате чего формируются жизненные установки и правовые ценности. Но все же главный путь освоения гражданином правовой действительности – это правовая социализация. Основные формы, в которых она проявляется, – это человеческое правосознание, его собственные правомерные дела и совокупность конкретных правовых отношений.

Под правовой социализацией понимается система множества форм и средств освоения и восприятия личностью государственных правовых явлений, воспроизводственный процесс опыта, правовых навыков и умений при выполнении своей деятельности.

Рисунок 2. Динамика правового статуса личности

Если взглянуть с системно-структурной позиции, то правовая социализация в качестве совокупности форм и средств включает следующие компоненты:

- юридические знания, имеющие в силу своих оснований социализаторское значение;

- приемы и средства направленного правового воспитательного воздействия;

- интеллектуально-психологические установки самой личности, сформировавшиеся в процессе обучения и воспитания;

- стандарты и привычки (стереотипы) правомерного поведения, сложившиеся под влиянием синтеза (опыта) знаний, представлений и чувств по отношению к праву и обществу при многократном повторении правомерных действий самим человеком.

Стадии правовой социализации

С системно-функциональной точки зрения, правовая социализация в качестве жизненного процесса состоит из нескольких стадий, которые различаются по нравственно-правовому признаку (уровню правосознания), а также формально-правовому (другими словами, по степени вовлеченности личности в систему правовых отношений). Последнее обусловлено возрастом и спецификой некоторых правовых отношений. Рассмотрим это поподробнее.

Первая стадия

I стадия правовой социализации включает в себя детей до 6-летнего возраста. Все они от роду обладают правоспособностью, то есть могут иметь гражданские права и обязанности. Конечно, они полностью недееспособны, то есть не могут собственными действиями осуществлять права и нести обязанности, в правовые отношения за них вступают родители либо законные представители. Их действия интуитивно продиктованы желанием избежать наказания либо заслужить поощрение, а также императивными указаниями родителей. О каком-то уровне правосознания тут говорить рано.

Вторая стадия

Ко II стадии относятся дети в возрасте 6-14 лет, которые также являются недееспособными. Но предположительно они уже имеют начальный уровень правосознания, а потому частично самостоятельно вступают в правовые отношения. Они вправе сами совершать мелкие бытовые сделки; сделки, нацеленные на безвозмездное извлечение выгоды, которые не требуют нотариального удостоверения или госрегистрации; сделки по распоряжению денежными средствами, предоставленными законным представителем либо с согласия последнего 3-м лицом для конкретной цели либо свободного распоряжения.

Третья стадия

III стадия включает несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обладающих частичной дееспособностью в целом, но в определенных отраслях права могут иметь полную дееспособность и деликтоспособность.

С 16-летнего возраста наступает дееспособность по трудовому закону, с этого момента наступает административная уголовная правовая ответственность, а за определенные виды преступлений уголовная правовая ответственность начинается с 14 лет. В семейном праве при определенных условиях снижается возрастной барьер для вступления в брак. Если семья, образовательное учреждение, профессиональные учебные заведения, неформальные коллективы помогают человеку развивать позитивные нравственные правовые установки, то речь идет уже о достаточном уровне правосознания как основе правомерного поведения на дальнейшем жизненном пути.

Четвертая стадия

На IV стадии 1-я возрастная граница определяется с 18-летнего возраста, то есть по достижении гражданином совершеннолетия согласно российскому законодательству. 2-я возрастная граница обладает довольно условным характером: до 25-40 лет. Люди в этом возрасте имеют полную дееспособность и деликтоспособность за исключением некоторых случаев, предусмотренных законом, активно принимают участие в различных правовых отношениях, у них на основании полученных правовых знаний и социального опыта складывается уже устойчивое правосознание. На «растяжимость» возрастного признака влияет специфика некоторых профессий, должностей, прежде чем занять которые, необходимо достигнуть определенного возраста, иметь соответствующее образование, стаж работы.

Судьей может работать гражданин, достигший 25-летнего возраста, судьей областного, краевого, верховного судебного органа республики – 30-летнего возраста, судьей Верховного Суда России, Высшего Арбитражного Суда России – 35-летнего возраста, судьей Конституционного Суда России – 40-летнего возраста. На должность президента нашего государства может быть избран гражданин России не моложе 35-летнего возраста, который постоянно проживает на территории Российской Федерации не менее 10 лет. На данной стадии возможна также ресоциализация; это может быть смена профессии, переобучение, переподготовка кадров и повышение квалификации, получение 2-го высшего образования и пр.

Пятая стадия

Для V стадии правовой социализации характерен позитивный консерватизм правосознания, достаточно высокий уровень правовой культуры. Тут у людей формируются собственные принципы и поведенческие стереотипы, появляется толерантность, терпимость к мнениям и поступкам остальных людей, появляется понимание необходимости существования конкретных общественных и госинститутов, формируется способность самоограничения собственной свободы действий. На возрастные пределы данной стадии влияет образование, социально-трудовая деятельность, и у различных людей они могут быть разнообразными. Множество людей обретают навыки сосуществования и позитивного общения в социуме с 25-30-летнего возраста. Однако и в 40 лет можно встретить инфантильных индивидов в деловом и правовом плане.

Главный методологический принцип освоения правовой реальности – это единство правового обучения и воспитания. Обучение выступает способом овладения юридическими знаниями, познания законов, юридических конфигураций, а воспитание – способом привития человеку конкретной системы ценностей, освоения гуманистических правовых начал, становления соответствующих качеств личности.

Платоном в диалоге «Протагор» приводится следующий пример. Сократ встречается с юношей, который хочет, чтобы его обучал известный софист Протагор. На вопрос Сократа о том, что бы он хотел изучать у Протагора, юноша ответил, что его интересует не медицинское дело, не игра на кифаре и не какое-то другое конкретное знание; юноша ответил, что он просто хочет стать мудрее. Когда Сократ обратился к Протагору с вопросом, чему он станет обучать юношу, тот ответил, что суть его дела состоит в том, что юноша после общения с ним каждый раз будет уходить домой, став лучше, чем вчера. Сократ снова задал вопрос о получаемых юношей знаниях, на что Протагор ответил, что его воспитание улучшает человека не как специалиста, оно нацелено на то, чтоб человек совершенствовался в управлении собственным домом, государством, а также был хорошим гражданином.

Данным историческим примером подтверждается тезис о том, что правовая социализация происходит через обучение и воспитание в их единстве и что она обладает не только стихийным, но и целенаправленным характером. Применительно к к современному обществу уроки права в средних школах, участие в работе органов школьного управления, гражданских патриотических акциях прививают подросткам нужные правовые ценности, а систематическое преподавание юридической дисциплины в ВУЗах, обучение трудновоспитуемых подростков, работа в молодежных парламентах, оперативных и стройотрядах формируют у молодого поколения устойчивые правовые установки и навыки соблюдения, исполнения и использования правовых норм.

С познавательной позиции важен вопрос о степени и глубине правовой социализации. Косвенно ориентирами подобного измерения служат сформированные положительные правовые установки, устойчивые мотивы на правомерную деятельность и даже конкретные черты человека (характер, привычки пр.). Данные критерии показывают вовлеченность индивида в правовую социализацию как на уровне микросреды, так и больших социальных групп, где протекает жизнедеятельность индивида. Кстати говоря, студенчество является одной из ключевых социальных групп в нашем обществе, в рамках которой правовая социализация личности проходит этап становления интенсивно, при этом усваивается чужой правовой опыт, а также осуществляется его воспроизводство. С помощью знаков и знаковых систем происходит усвоение правовых норм и ценностей.

Вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия. Можно ли в этом случае говорить об осуществлении правовой социализации в отношении вас, прямо не являющегося непосредственным участником ДТП?

Ребенок 8 лет в магазине купил игрушку. Существуют ли основания говорить о правовой социализации, если согласно статье 28 ГК России малолетние имеют право совершать мелкие бытовые сделки?

Таким образом, правовая социализация личности, начинаясь с самого детства, с усвоения первичных дозволений и запретов, продолжается потом через систему социальных и межличностных ролей в реальной жизни и потом развивается посредством общения с миром правовых явлений. Как раз правовая действительность, которая окружает человека, позволяет последнему сформировать собственную правовую индивидуальность и регулярно расширять сферу правовых отношений. Правовая социализация превращается в грань человеческой жизни, чертой его внутреннего мировоззрения. В данной ситуации имеются основания рассуждать о правовой личности с высоким уровнем правовой культуры и сознания.